ブログを始めたけど、何を書いたらいいかわからない。。

全然手が進まないよ。。

こういった疑問にお答えする内容となっています。

本記事の内容

・記事を書くネタを探す方法

・書き方のテンプレートに当てはめる

記事のネタの探し方にはコツがあります。

それから、書き方にはテンプレートがあります。

この2点をおさえれば、初心者でも迷わずスラスラ記事が書けるようになります。

記事を書くネタを探す方法

記事を書くネタに困ったときは、誰がその記事を読むかを考えてみます。

あなたは、どんな読者に、どんな情報を提供しようとしていますか?

どんなテーマのブログでも共通しているのは、記事を書く目的は読者の悩みを解決することです。

自身の書きたいことを書くだけでは、読者は振り向いてくれません。

なぜなら、読者はあなたのこと自身のことを知らないから。知らない人のことを書かれていても興味がないからです。

読者が興味があるのは、あなたが提供する情報です。

その情報で、自分の悩みや疑問が解消したい!そのために読んでいるのです。

例えば、「子育て」に関するテーマでサイトを作成していた場合、読者は「子育て」の何を知りたいのか考えてみます。

漏れないおむつを探している人もいれば、週末遊ばせる場所を探している人、レンタルのおもちゃサービスを探している人、頭がよくなる絵本を探している人、楽して子育てしたいと考えている人。

このように無限に出てきます。

記事を書く時は、この無限にある悩みや疑問の中から、1つ選び、それについて書きます。

では、どんな悩みや疑問が世の中にはあるのでしょうか?

それを知ることができるツールがあります。

それがコチラ。

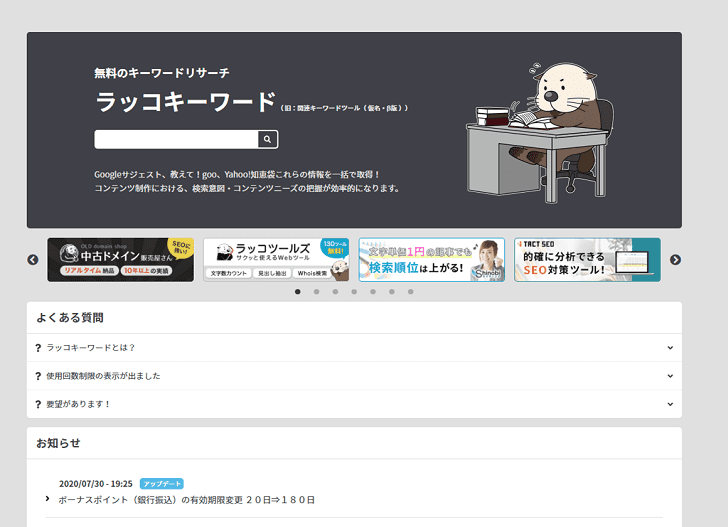

ラッコキーワードです。

検索窓にキーワードを入力すると、そのキーワードと一緒にインターネットで調べられているワードがたくさんでてきます。

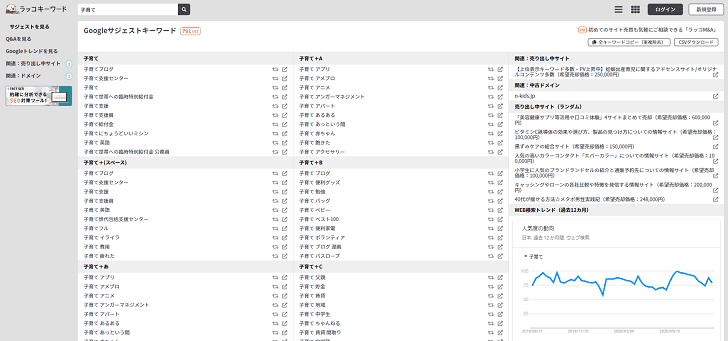

例えば、「子育て」で検索してみます。

すると、791件ヒットしました。

「子育て 支援センター」「子育て 英語」「子育て イライラ」・・・など検索した読者の悩みや疑問の方向性がある程度把握できます。

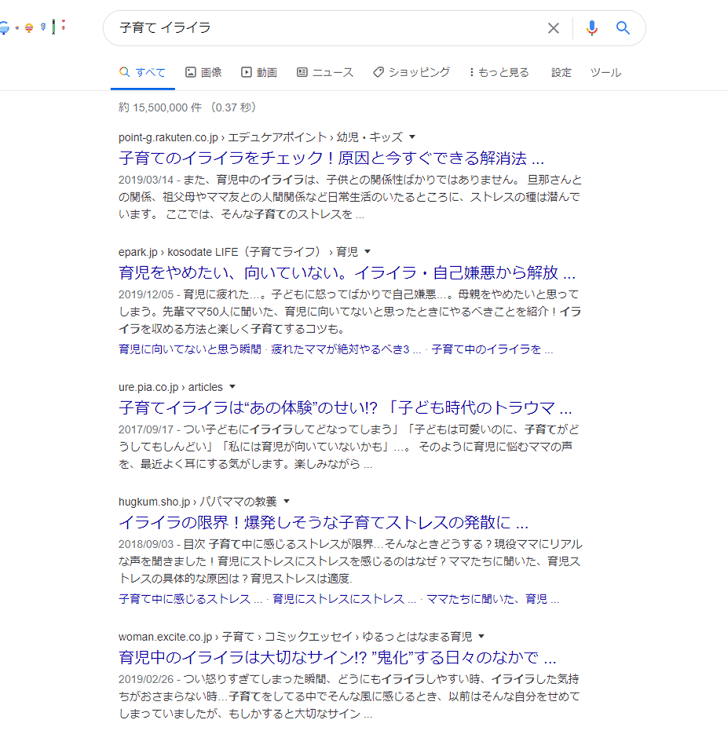

次に、これらのワードを1つ選んで、実際に検索エンジンで調べてみます。

すると、上位には「子育ての解消法」や「ストレス発散法」など、イライラから解放される方法について書かれているのが大きくほとんどです。

「子育て イライラ」というキーワードで記事を書こうとする人は、子育て経験者のはずなので、ご自身の体験談を踏まえ、イライラとどう向き合って、どう解消してきたかを語れれば立派な記事になります。

これで記事のネタが見えてきたのではないでしょうか?

書き方のテンプレートを知る

記事のネタが決まったら、次はそれをどのように書いていくか。

記事の書き方には、いくつかのテンプレがあります。

それを知っているだけでも、書きやすさが倍増します。

代表的な書き方テンプレート

- PREP法(フレップ法)

- SDS法(エスディーエス法)

- QUESTの法則

- エピソード法

それでは1つずつ説明していきます。

PREP法(フレップ法)

PREP法は、Point(結論)、Reason(理由)、Example(具体例)、Point(まとめ)の頭文字をとったものです。

Point(結論)

↓

Reason(理由)

↓

Example(具体例)

↓

Point(まとめ)

結論から書くことで、読者の納得度を上げることができます。

とくに、読者はほとんどがスマホで、長い前置きを読むのに時間をかける余裕はありません。前置きが長いだけで、読まずに離れていってしまいます。

先に結論をドーン!ということで、興味を引き付けることができます。

そして、理由→具体例→まとめ、とだんだんと納得度も階段状にあがっていくので、読み終わったときに好感触を抱きやすい書き方です。

SDS法(エスディーエス法)

SDS法は、Summary(概要)、Details reason(詳細)、Summary(まとめ)の頭文字をとったものです。

Summary(概要)

↓

Details reason(詳細)

↓

Summary(まとめ)

SDS法は、物事を整理してわかりやすく伝えることができます。

Details reason(詳細)の部分では、よく3つの要素をあげるとさらによくわかりやすいです。

例えば、次のように書きます。

Summary(概要):記事の書き方にはポイントが3つあります。

Details reason(詳細):まず1つ目は〇〇。2つ目は〇〇。そして最後は〇〇。

Summary(まとめ):したがって、~です。

ポイントを3つではなく、4つ、5つ、または2つとしてもかまいません。

具体的な数字で要点を絞ることで、読者の理解度があがり、文章を読む意欲もあがります。

ちなみに、補足ですが、精神科医で作家の樺沢紫苑氏のベストセラー本『学び効率が最大化するインプット大全』によると、「脳が一度に記憶して処理できる情報は3つまでで、それ以上処理しようとすると、脳はパンクして全て忘れてしまう」のだそうです。

QUESTの法則(クエストの法則)

QUESTの法則は、Quality(絞り込み)、Understand(共感)、Educate(啓発)、Stimulate(興奮)、Transition(変化)の5つの頭文字を取って名付けられたものです。

Quality(絞り込み)

↓

Understand(共感)

↓

Educate(説明)

↓

Stimulate(興奮)

↓

Transition(行動喚起)

Quality(絞り込み)とは、読者の絞り込みのことです。

つまり、読者の悩みを断定して、その人に向けて「今からあなたの悩みに向けた記事を書きます」というメッセージを伝える部分です。

Understand(共感)とは、読者の悩みに共感する部分です。

読者が抱えている悩みに自分もそうだった、わかるなど共感を示します。

Educate(説明)では、この記事がいかに必要か丁寧に説明し、記事を読めば悩みが解決、疑問が解消できることを信用してもらうことは書くパートです。

他にはない解決法がかかれているなど差別化のアピールもします。

Stimulate(興奮)では、読者の欲望を書き立てます。

記事で紹介された内容を実際に試してみたい!と欲しくさせます。

Transition(行動喚起)では、実際に読者が行動を起こすようクロージングをします。

具体的な解決に役立つ商品やサービスの値段をいったり、割引やキャンペーン情報があれば一緒に伝え、読者が行動にいたるようにダメ押しのアピールをします。

エピソード法

エピソード法は、読者の共感を誘う書き方です。

「ダメな自分が〇〇な方法で成功した」というように、マイナス状態のときに、ある転機があり、プラスにかわった。

これが共感しやすいエピソードの型です。

ブログで発信するときには、発信している人がどんな人物なのかは大事な要素です。

例えば「このブログの書き方の本いいよ~」とすすめる場合、ブログ初心者の方がいうのと、ブログ歴10年で本業の人が言うのでは全然説得力が違います。

記事を書いているのが誰かを語るとき、このエピソード法は効果的です。

自身が過去に経験して乗り越えたことを理由に語れると読者への説得力もあがります。

まとめ

今回は、こちらの内容をお伝えしました。

- 記事を書くネタを探す方法

- 書き方のテンプレートに当てはめる

ブログサイトのテーマに関連するキーワードをツールを使って調べることで、書くネタの方向が定まります。

それから書き方にはテンプレートがあるので、それに当てはめることで書きやすくなります。

以上です。